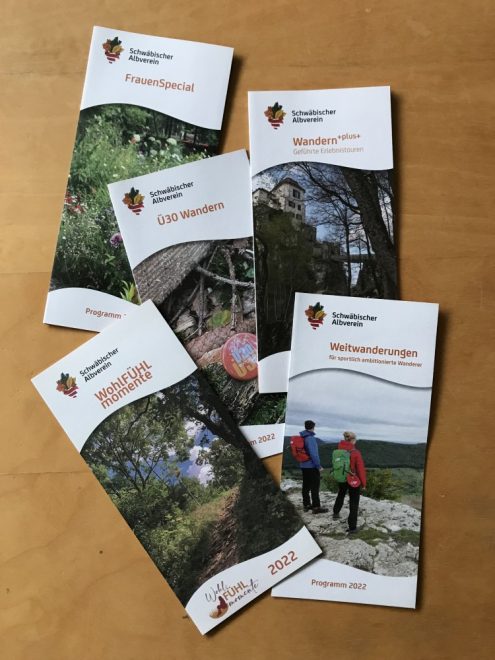

Mal einen Fernwanderweg laufen – das wäre doch mal was! Beim 121. Deutschen Wandertag Anfang August im Remstal können Sie bequem den Einstieg ins Fernwandern finden und den RemstalWeg erwandern.

Geführt von zertifizierten Wanderführerinnen und Wanderführern des Schwäbischen Albvereins und gemeinsam mit anderen Wanderinnen und Wanderrinnern können Sie den RemstalWeg in Angriff nehmen – in einzelnen Etappen und das Gepäck bleibt dabei bequem in einem Quartier.

Von der Ostalb bis zur Mündung der Rems

Der RemstalWeg ist 215 Kilometer lang und führt Sie von Heubach auf der Ostalb und der Quelle der Rems in Essingen bei Mögglingen bis zur Mündung in den Neckar in Remseck und wieder zurück an den Nord- und Süd-Hängen des schönen Remstals – durch Wälder, Wiesen und Weinberge, die so typisch sind für die Region. Auch die Aussichtsfelsen der Schwäbischen Alb fehlen nicht bei diesem Fernwanderweg. Unterwegs finden sich zudem spannende und attraktive Orte wie Schwäbisch Gmünd, Lorch mit seinem berühmten Kloster, die Daimlerstadt Schorndorf oder die Wandertagshauptstadt Fellbach.

Fernwandern in einzelnen Etappen beim Deutschen Wandertag – das Gespäck bleibt im Quartier!

Für den Deutschen Wandertag wurde die Route etwas modifiziert, so dass aus normalerweise elf, zwölf Etappen wurden. So können dann die Nordroute (130 km) oder die Südroute (108 km) in jeweils sechs Etappen erwandert werden. Der Start jeder Etappe ist so gelegt, dass er mit dem Öffentlichen Nahverkehr gut erreichbar ist. Sie können also bequem in einem Quartier wohnen bleiben und müssen keinen schweren Rucksack mit sich herumschleppen. Ein Tagesrucksack mit Getränken und Vesper, Sonnen- und Regenschutz reicht völlig aus.

Feierlicher Empfang an der Remsmündung in Remseck

Unsere Wanderführerinnen und Wanderführer zeigen Ihnen die schönsten Stellen des RemstalWegs und geizen nicht mit interessanten Infos über Geschichte und Geschichten am Wegesrand. Und in der Gruppe macht das Wandern doch gleich noch viel mehr Spaß. Am Ende der sechs Etappen werden alle Wanderer und Wanderinnen in Remseck feierlich empfangen.

Alle Etappen des RemstalWegs sind einzeln buchbar, Sie bleiben also maximal fexibel.

Wir freuen uns auf Sie!