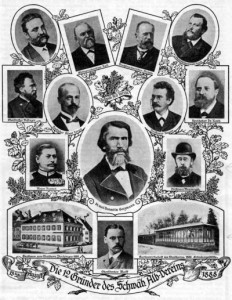

Der Schwäbische Albverein wurde am 13. August 1888 gegründet. Damals kamen Vertreter verschiedener Verschönerungsvereine in Plochingen zusammen, um über eine Kooperation zu verhandeln und so ihre Arbeit am Albtrauf zu verbessern.

Der neu entstandene Verein, der Schwäbische Albverein, beschränkte sein Wirken zuerst auf den Albtrauf, schon bald aber dehnte sich das Gebiet auf die gesamte Schwäbische Alb und das Vorland im Norden und Süden aus. Es entstanden neue Wege, Schutzhütten und Aussichtstürme.

Satzung, Blätter und Logo

Die erste Vereinssatzung wurde 1889 festgeschrieben. Sie wurde im Laufe der Zeit immer wieder überarbeitet und den Erfordernissen der Zeit angepasst. Noch im selben Jahr wurden die Blätter des Schwäbischen Albvereins gegründet. Sogar ein Vereinsabzeichen, an das sich das moderne Logo von heute anlehnt, wurde entworfen.

Wegearbeit

Die Markierung von Wanderwegen gehört bis heute zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins. Im Oktober 1889 legte man erste 1889 Richtlinien für die Wegmarkierungen fest, kurz darauf erschien die erste Wanderkarte mit sechs Wanderwegen am „Roßberg und Umgebung“. Ein weiterer Meilenstein in der Wegearbeit war die 1901 eingerichtete Wegekommission, die sich um eine vereinheitliche Markierung aller Wege kümmern sollte.

Als „Vater der Wegearbeit“ gilt Gustav Ströhmfeld, der verschiedene Klassen von Wanderwegen definiert hatte, die durch Zeichen unterschiedlicher Formen und Farben gekennzeichnet wurden. Bis heute ist das gesamte Wegenetz des Schwäbischen Albvereins nach diesen Grundsätzen aufgebaut. Es besteht derzeit aus rund 19.000 Kilometern markierten Wanderwegen umfasst, die Hunderten Ehrenamtlichen gepflegt werden.

Beschilderungskonzept Schwäbische Alb

Wandern

Zur Jahrhundertwende war das Wandern noch keine allseits geschätzte Freizeitbeschäftigung, sondern eher auf akademische Kreise beschränkt. Das änderte sich im Laufe der Jahrzehnte. In den 1920er Jahren entstanden ersten Albvereins-Jugendgruppen. Auch geführte Schülerwanderungen gewannen an Bedeutung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Wandern immer beliebter. Das Wanderwegenetz wuchs stetig an, die Wanderangebote des Albvereins wurden gerne angenommen, die Mitgliedszahlen stiegen. 1969 gehörte der Schwäbische Albverein zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Wandervereinigung (EWV).

In den 1990er Jahren verstärkte sich der Trend zur Spezialisierung des Wanderangebots. Mitglieder und Interessierte verlangten nach einem stärkeren „Erlebniswert“ von Wanderungen, sei es im kulturellen, naturkundlichen oder sportlichen Bereich. Der Schwäbische Albverein reagiert mit einer Professionalisierung seiner Wanderführerausbildung. 2001 gründete er deshalb gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein die Heimat- und Wanderakademie (HWA).

Wanderheime & Türme

Neben den Wanderwegen gehören die Wanderheime und Aussichtstürme des Schwäbischen Albvereins zur „Wander-Infrastruktur“ in Württemberg. Derzeit gibt es 21 Wanderheime und 28 Aussichtstürme. Besonders bekannt sind die Wanderheime auf der Burg Teck und auf dem Roßberg sowie das Nägelehaus. Der erste Wanderturm des Schwäbischen Albvereins ist der Kernenturm im Remstal, der 1896 in nur vier Monaten gebaut wurde.

Besonders zu erwähnen sind außerdem die sogenannten „Jubiläumstürme“: Der Roßbergturm wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Schwäbischen Albvereins im Jahr 1913 erbaut, der Jubiläumsturm in Plochingen zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 1938, 1963 der Uhlbergturm zum 75-jährigen Jubiläum. Der Unterhalt und die Bewirtschaftung der Wanderheime und Türme stellt heutzutage allerdings eine große finanzielle Herausforderung für den Verein dar.

„Gleichschaltung“ des Schwäbischen Albvereins

In den 1930er Jahren kam es zur „Gleichschaltung“ des Schwäbischen Albvereins. Die Verbandsvorsitzenden bis auf Ortsgruppenebene mussten mit NSDAP-Mitgliedern besetzt werden, sämtliche Jugendgruppen der Wandervereine wurden aufgelöst, eine freie Berichterstattung in den Blättern des Schwäbischen Albvereins war nicht mehr möglich. Zudem erwuchs dem Albverein Konkurrenz im Wanderbereich durch die neu eingerichtete NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“. Wegewarte des Albvereins waren dazu aufgerufen, sich dieser neuen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. „Nichtarier“ wurden nach dem Erlass der Nürnberger Rassengesetze 1935 aus dem Verein ausgeschlossen. In den 1940er Jahren kam das Vereinsleben dann mehr oder weniger zum Erliegen.

Naturschutz & Kulturförderung

Nach dem Zweiten Weltkrieg gewannen Naturschutzthemen immer mehr an Bedeutung. Von Anfang an verfolgte der Schwäbische Albverein den Grundsatz „Schutz durch Grunderwerb“. So konnten über die Jahre viele wertvolle Naturflächen erhalten werden. Dem Albverein gehören heute 163 Hektar Naturschutzflächen wie Wacholderheiden, Blumenwiesen und Feuchtgebiete.

Seit 1992 unterhält der Verein einen hauptamtlichen Landschaftspflegetrupp, der bei der Pflege von Naturflächen von Ehrenamtlichen unterstützt. 1994 erhielt der Schwäbische Albverein seine Anerkennung als Naturschutzverband und ist mitgliedsstärkster Verein innerhalb des Landesnaturschutzverbands.

Die Kulturarbeit blühte vor allem in den 1980er Jahren auf. Viele Ortsgruppen unterhalten bis heute Volkstanzgruppen und Mundarttheater. In den 1990er Jahren wurde das ehemalige Rathaus Dürrwangen zum Volkstanzzentrum – heute Haus der Volkskunst – ausgebaut. 2011 wurde der Gebäudekomplex Eigentum des Schwäbischen Albvereins.

Mitgliedsstärkster Wanderverein Europas

Zur Jahrhundertwende zählte der Verein schon fast 24.000 Mitglieder. Einen Höchststand erreichte man in den 1990er Jahren mit über 110.000 Mitgliedern. Seitdem sind die Zahlen rückläufig. Weniger Menschen interessieren sich für ein organisiertes Vereinsleben in der Art, wie der Schwäbische Albverein sie pflegt. Viele Ortsgruppen sind gemeinsam alt geworden. Mit einer lebendigen Jugend– und Familienarbeit wendet sich der Schwäbische Albverein gegen diesen Trend und behauptet bis heute seinen Platz als mitgliedsstärkster Wanderverein Europas.

Die bisherigen Präsidenten des Schwäbischen Albvereins waren:

Dr. Valentin Salzmann 1888-1890

Ernst Camerer 1890-1913

Prof. Eugen Nägele 1913-1933

Rudolf Höllwarth 1933-1939

Georg Fahrbach 1939-1945 und 1949-1973

Peter Goeßler 1945-1949

Prof. Dr. Helmut Schönnamsgruber 1973-1991

Peter Stoll 1991-2001

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß seit 2001

Näheres zur Geschichte des Schwäbischen Albvereins kann man im Jubiläumsbuch „125 Jahre Schwäbischer Albverein – Gestern, heute, morgen“ nachlesen.